第11回

兵庫ベンダ工業株式会社

本丸 勝也 氏

藤井 祥平 氏

1月 2023

兵庫ベンダ工業株式会社は、金属加工業として日本の「モノづくり」を支える傍らで、映像制作や体験型教育施設の運営など「コトづくり」「イミづくり」分野で挑戦を続けています。その裏側には、大手外資系IT企業のエンジニアや起業経験、大学での教員経験など多彩な経歴を持ち、現在は兵庫ベンダ工業の取締役として日々奮闘する本丸勝也さんと事業戦略部長として本丸さんを補佐する藤井祥平さんの存在がありました。

今回は変化を続ける“ヒョウゴベンダ”の経営戦略やモノづくりにかける想いに迫ります。

(左から)事業戦略部 部長 藤井 祥平 様、取締役事業戦略本部長 本丸 勝也 様

兵庫ベンダ工業株式会社ホームページ

シネマ・アイ(映画・映像事業)

海洋水産技術研究所

BEATCAMP

ハーフリタイアからの事業継承

――はじめに御社について簡単にご紹介いただけますか。

本丸)兵庫ベンダは、昭和57年に私の祖母が創業した会社です。トンネルや橋梁工事に必要な支保工やエスカレータの骨組み等の大型の金属製品(製品事例)の加工を主に行っています。兵庫県姫路市網干区にある5つの工場で加工をしており「曲げ」を最も得意としています。近年は今まで培ってきた「モノづくり」の技術を活かして、海洋産業や映像事業などを通じて特別な体験や人間関係を深める「コトづくり」、さらに環境保全や地域活性化など社会的・文化的な価値にも共感してもらう「イミづくり」にも積極的に取り組んでいます。ちなみに現在は母が社長をしています。

――本丸さんの自己紹介もお願いできますか。

私自身は兄から影響を受けたこともありますが、コンピュータサイエンスを専攻して、情報技術分野の外資系IT企業やITベンチャー企業で働いてきました。兵庫ベンダを継ぐことが決まってからは、それらで得た経験と培った人脈(ネットワーク)を活かして、「モノづくり」をベースにした新規事業を進めています。今では兵庫ベンダを経営しながら、IT企業の役員や、大学教員などを兼務しています。

――多彩な経歴をお持ちですね。そのような本丸さんが兵庫ベンダ工業に入社したきっかけは何でしょうか?

本丸)きっかけはリーマンショックの影響でした。公共事業の受注が激減したことで、業績が次第に悪化し、2010年頃の経営は本当に創業以来どん底の状態でした。

ちょうどその頃、私は別で立ち上げた情報技術会社の経営が軌道に乗ってきたところだったので、そろそろゆっくりしたいなと思い、ハーフリタイアをしてグアムで悠々自適に生活をしていました。当然、兵庫ベンダに戻ることなど頭の片隅にもありませんでした。移住後、半年が経ったある日、幼い頃から可愛がってもらっていた兵庫ベンダのベテラン工場長から「全く新しい視点で経営改革をする必要がある。すぐに帰ってきてほしい。」と連絡がありました。

――子供の頃に工場に顔を出していたことやこれまでのご経験を評価されて抜擢されたのでしょうね。

これまでの経験を評価してくれてのことはわかりましたが、畑違いなこともあり、正直、二の足を踏みました。それでも「ベンダはこのままではダメになる。私が懸け橋になるから…」と工場長に説得され兵庫ベンダに戻ることを決めました。今思えば、遊んでいる私を戻すための母の作戦だったのかもしれませんね。

――その後、改革に取り組まれたのですか。

本丸)そうです。業績を回復するためには、従来の「一族経営の体質から脱却」し、「若手が経営の中心となる企業」に生まれ変わり、経営のスピード化を図る必要があると考えました。そこで、私の取締役への就任とほぼ同時に同族の役員を含め15名の方に勇退していただくことにしました。

――かなり反発があったのでは…

本丸)そうですね…事前に情報を伝えず、社内全体の会議の中で会社を辞めてもらうことをお願いしたので、「ぽっと出の孫が帰って来て偉そうに。私たちが作ってきた会社を何だと思っているんだ。」など当時は色々と言われましたが、ベテラン工場長が間で奮闘してくれたこともあり、コスト面のことなども含め必死に説得して最終的に受け入れてもらえました。ちなみに、今は仲良しです(笑)

――すぐ「若手が中心」になりましたか?

本丸)もちろん時間は掛かりました。その頃の従業員構成はベテランと若手は一定数いましたが、中堅世代が少ないことから、技術の継承がうまくできず、若手職員の技術が不足していました。また、年配と若者の間でのコミュニケーションが不足していました。

そこで、当時30代だった私と同世代の主任級の従業員に集まってもらって「俺たちのチカラで変わっていかなあかんね」と話をしました。それから部署を越えて若手を中心としたプロジェクトチームを組み、ゼロからEV自動車を開発するなど、若手に興味がある分野の「モノづくり」を通じて、設計や加工技術、資材調達、マネジメント能力を磨いてもらいました。プロジェクトを通じて部署や世代を越えて話し合うことも多くなり、世代間のコミュニケーションも活発になりました。最終的にはベテランの皆さんが支えてくれたことが大きいですね。

後継との出会いと新事業の模索

――その頃に藤井さんと出会われたのですか。

本丸)そうです。藤井は、私が2013年頃に大学の客員研究員をしていた頃の教え子でした。ちょうど若手世代の中核になれるような人材を探していたところだったこともありますが、人間として面白い子なのでプライベートでもよく飲みに行くようにもなって、そのまま会社にも引っ張ってきました。

――藤井さんが兵庫ベンダ工業に入社した決め手は何でしょうか?

藤井)直感的なところが大きいです。大学生で周りが就職活動をしている中で、仕事としてやりたいことを漠然と考えていましたが、自分で答えを見つけることができず焦っているときに入社しないかと声を掛けてもらいました。正直、兵庫ベンダがどんな会社なのか詳しく知りませんでした。ただ、この会社であれば色々なことにチャレンジはできそうだなと思い、本丸の下で全部吸収しようと入社を決めました。

――波長があったのですね。それで雰囲気は変わりましたか?

本丸)藤井も含め金属加工の専門以外の人が集まってくるようになって「モノづくりの技術を活かして何かを生んでいく」という空気が出てきました。そこで「コトづくり」としてはじめた一つが映像事業でした。放送技術の開発など、これまで情報技術分野で培ってきた経験等も活かせることもあり、映像事業部を作りました。映像事業部では、映画・映像制作の他にパブリックイベントなどで使える4K、8Kに対応したマルチディスプレイの開発やライブ配信などのサービスを提供しています。

――パブリックイベントですか。スポーツ観戦や音楽イベントなどのことですね。

本丸)そうです。今でこそ4Kディスプレイを使ったイベントは珍しくないですが、事業を開始した当時は、会社としての信用が無く「うまくいくわけがない。」と言われ高額なディスプレイが故障した場合のメーカー保証が受けられず苦労しました。

――それは困りましたね。

本丸)この時は、これまで製造業として培ってきた加工技術が活きました。公的機関の支援も受けて、兵庫ベンダが今まで培ってきた技術を活用しながら、ディスプレイが傷つかないように保護するための枠組みを自社で製造すること、またマルチビジョンを簡単に組み上げる機構を開発したことでイベントを成功させることができました。事業としても当初の想定より順調です。

藤井)もともと自分達で主催するパブリックイベントで使う目玉としてディスプレイを導入したのですが、思いがけずレンタルの利用も増えたことで、売り上げが増えて驚きました。

本丸)さらにイベントを通じて映像制作ができる仲間が加わり、仕事の幅が拡がっていきました。

――少しずつ事業領域と人脈が拡がってきたということですね。

本丸)そうです。ちょうどその時に知り合いから後継者が見つからず、もう少しで畳む会社があると紹介されたのが、「シネマ・アイ」という神戸の映像制作会社でした。フィルム時代のアーカイブやノウハウ、人脈をたくさん持っていたので、「絶対に残さないといけない」と考え、有形無形の資産を兵庫ベンダで受け継ぎ一緒にやろうとなりました。我々は先代と呼んでいますが、80歳を超えた今でも現役バリバリで働いてもらっています。撮影の段取りなど僕たちが知らない世界をちゃんと教えてくれています。

藤井)怒られつつ、可愛がられつつ…という感じですね。今でも、所作をちゃんとしなさいと言われたりします。(笑)

――ここでも技術の継承が行われているということですね(笑)。

人材確保と社員への還元

――事業だけでなく、手当などでも積極的に新しい取組みをされていますね。

本丸)母が教育熱心なこともあり、会社として教育に投資する方針なので、子育て系の手当や奨学金返済支援なども行っています。例えば、子供の習い事代の半額を会社が負担する育児教育手当という制度があります。

藤井)他にも業績に連動したお弁当の支給制度も評判が良いです。

――業績が良ければお弁当を支給するのですか?

藤井)そうです。単月黒字だとお弁当を支給するという制度です。たかがお弁当ですが、日ごろの頑張りで会社の業績が向上することを社員に実感してもらい、モチベーションを向上させることが狙いです。

――珍しい制度ですね。

本丸)正式には「業績連動型仕出し弁当」という堅苦しい名前ですが、まずまず好評です。結果的に数字を公開することで社内の意識が変わりましたね。試算表などもすべて公開するので、コスト意識も高まりました。役員報酬も含めて公開しているので、悪い会社の例として挙げられる「役員が高額な報酬をもらって高級車を乗りまわす」なんてことはできないですね。腕時計すら持ってません(笑)。

育児教育手当や業績連動型仕出し弁当など兵庫ベンダ工業の雇用環境改善の取組み

――クリーンで安心しました(笑)。他にもありますか?

本丸)あと手当ではありませんが、「社員が自分の子どもに自慢できる」という意味で還元できるようにイベントやワカモノへの協賛をすることが多いです。どうせ広告宣伝費を使うなら、そっちで繋がりをどんどん作っていきたいという狙いもあります。他には、働きやすさを確保するため、就業時間の選択もできるようにしています。あとは良い意味で「フラットな組織」をつくることを心掛けています。

――フラットな組織のために、具体的にどのような取り組みをされていますか?

本丸)会議などの形式に拘り過ぎず、「意見を交換すること」を大事にする組織になるように心掛けています。コミュニケーションを活発にするため、コロナ禍より前の2013年頃から現場も含めてテレ・ワークやWeb会議をやっていましたし、社内ではメールを使わず、双方向のやり取りに向いているチャットだけで連絡を取っています。メールよりリアルタイム性があるので、意思決定の早さにも繋がっています。社長(母)が社員の投稿に「いいね」とハートマークをつけるのも好評です。(笑)

――藤井さんの立場から見ていかがでしょうか?

藤井)コミュニケーションは活発だと思います。仕事上の悩みを相談できる相手も多いです。愚痴を言って終わるだけでなく、今後どうするかを話し合える人が多いことが良いところだと思います。はじめは30歳以上年配の人に相談することに抵抗がありましたが、実際は相談をすると喜んでもらえるし、貴重な意見をくれるので、それも大きな助けになっています。あとオンラインの導入が早かったことによって、逆に実際に会って話し合う方が、親密度が増し、より深い信頼関係を築けるなど対面会議の大事さも知ることができました。

――素晴らしいですね。若者からの就職先としても人気が出そうですが…

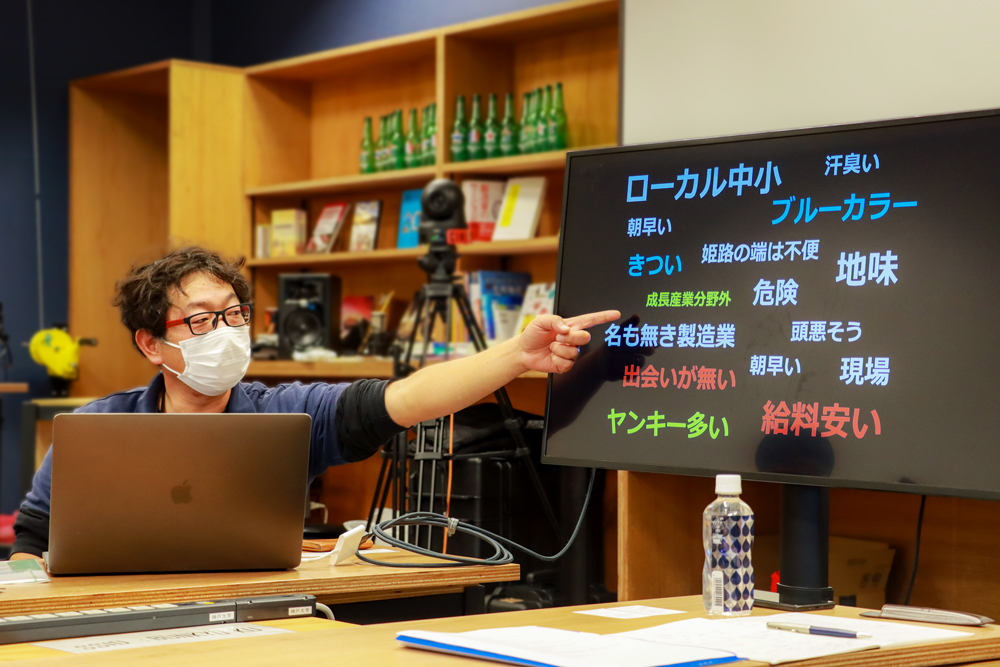

製造業に対する世の中のネガティブなイメージについて語る 本丸氏

本丸)現実は厳しいですね。うちは大型構造物を加工していますが、格好が良い製品があるわけではないですし、工場の中で鉄を使って油や粉じんも出ます。私はモノを作れる人をかっこいいと思っていますが、いわゆる3K(きつい、汚い、危険)のこの業種がこの先若者に人気が出るとはとても思えません。数年前から成長産業という言葉を耳にしますが、そこに兵庫ベンダが取り扱うような製品は入っていません。これを初めて知ったときは、かなり衝撃的でした…だからこそ、特に中小の製造業はこのまま萎んでいくか、新規事業やM&Aで拡げて少しでも若者にとって魅力的な会社になるしかないと思っています。事業展開や社員への還元を積極的に行うことで面白い「コト」をやっている会社として、色々なところで取り上げてもらえることが増えてきて、少しずつですが逆指名で入社希望をする学生も増えてきましたし、10年ほど前から「社会変化を楽しむ」という風土が醸成されて、若手もベテランも相互に刺激しあう関係となっており、若手社員の定着率も上がってきました。

「モノづくり」にかける想い

――事業の目標や展開分野はどのように決めているのでしょうか?

本丸)そんなに大きい企業ではないので、中長期というよりは、3年後の目標を足元から狙う「フォアキャスティング」と逆算して段階的に狙う「バックキャスティング」それぞれの視点から考え、事業を進めています。また、どうせやるなら楽しみたいので「趣味から実益」という言葉も大事にしています。

――「趣味から実益」ですか?

本丸)そうです。もともと海が好きだったのですが、趣味が高じて、1年前に「海洋水産技術研究所」を立ち上げました。最近では、異業種である神戸市のライブハウスと趣味を通じて、京丹後市に「BEATCAMP」というキャンプ場を作りました。その繋がりから漁協の方と話をするようになって、普通ではなかなかありえませんが、運良く2023年から内水面漁協の組合員になることになりました。そちらでは、神戸大学や近畿大学の学生たちと一緒に地域の水景と生態系に考慮した取組みを始めています。

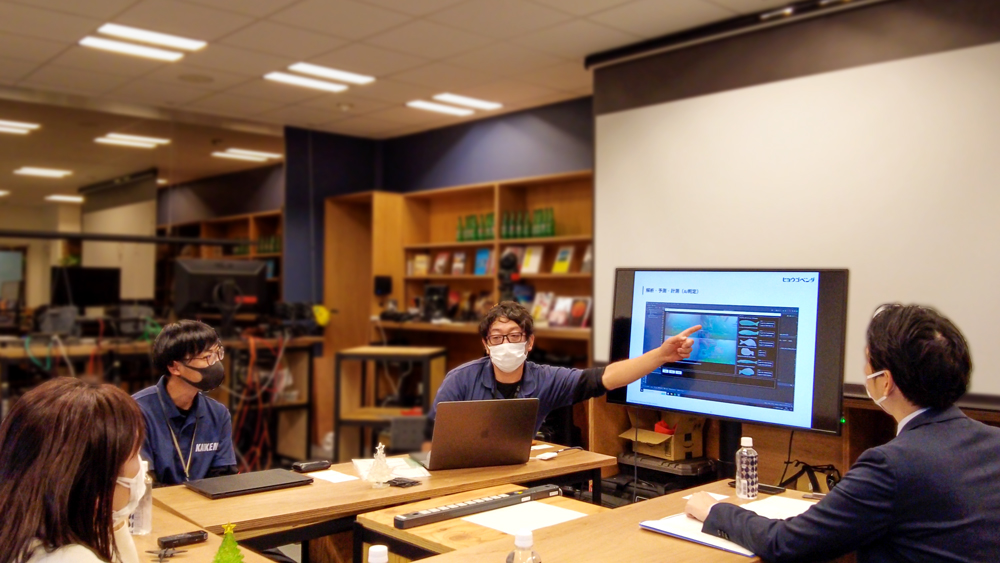

今後は養殖も視野にいれていまして、センサーによる水質管理のオートメーション化や、カメラで水中を撮影し、魚の病気の初期症状を判別して生育管理に繋げる取組みを進めています。生物学の専門ではないので、ITエンジニアとして培った情報技術や兵庫ベンダの製造技術を活かして、違う形で水産業に貢献したいです。養殖の判定システムや水槽などのベースを作れれば、そこでモノづくりの人たちも働くこともできると考えています。海洋水産技術研究所が運営する「KAIKENの釣り堀」は、7年ほど前から、雇用確保ということも考えてベテランの従業員とも相談しながら作りました。モノづくりの人間は品質管理についてはスペシャリストですが、年齢を重ねると体力面がどうしても落ちてきます、それをITで下支えをすることも狙いです。

――働く人を含めて「モノづくり」を大切にされているのですね。

はい。新しい「コト」をすると目立ちますが、「モノづくり」が一番という信念がありますし、何よりも雇用を守らないといけないという想いがあります。新規事業も全て「モノづくり」が関わっており、「モノ」をつくれる会社であることが強みであると感じています。

「モノづくり」の「確かな技術」を活かしながら、最新の情報技術などを用いて、時代の変化に対応し、新たな「コトづくり」「イミづくり」に取り組む姿こそ、“ヒョウゴベンダ”のあるべき姿だと思っています。あくまでも「モノづくり」が“ヒョウゴベンダ”のベースにあることを社内の皆が理解していますし、「モノづくり」事業を「見える化」するために「コトづくり」「イミづくり」事業があるとも思っています。だから新しい事業を買っても、子会社を作らず、事業部制にすると約束しています。このような私の想いは、藤井のような若い人達が受け継いでくれるはずです。

――藤井さんに期待されているのですね!

本丸)藤井の良いところは、非常に付き合いが広いので皆に可愛がられているところとバランスが良いことです。モノづくりをしている本社にも良く顔を出すので圧倒的な人気があります。経営戦略の面でも若いころから入ってもらっています。2年前に組織改正をした時に、藤井ともう一人の若手女性が古参を飛び越えて部長に上がることになりましたが、不満が出なかったのは驚きました。

藤井)本当に皆さんに可愛がってもらっているので、今後は学んだことをアウトプットすることに力を入れたいです。

――さらに先の展望はありますか?

本丸)まずは3年後の目標に向けて着実にという感じです。はじめは会社を立て直すことを第一に取り組んできましたが、藤井達もいるので、今は会社を次に繋げるために頑張っています。もちろん従業員とその子供の生活を守らないといけないとも思っています。だからこそ、堅実に「モノづくり」を続ける傍らで、新しい「コトづくり」や「イミづくり」を展開したり、手当を作ったり、“ヒョウゴベンダ”としてできることの試行錯誤を続けているところです。

――これからも挑戦は続くということですね。強みを活かしてますます発展されることを願っております。本日はどうもありがとうございました。

本丸)ありがとうございました。

藤井)ありがとうございました。